Journée de la santé mentale

C'est l'occasion pour moi de mettre en lumière des enjeux essentiels : bien-être, prévention, compréhension, acceptation.

C’est aussi le bon moment pour se poser la question : comment définit-on la santé mentale ?

L’OMS parle d’un « …état de bien-être qui permet de réaliser son potentiel, de travailler de manière productive et de contribuer à la communauté… ».

En lisant cela, une question me brûle les lèvres : mais pourquoi faut-il travailler et produire pour être considéré en bonne santé mentale ? Quel est le rapport ?

Lier la santé mentale au monde du travail, cela n'a-t-il pas pour seul but de maintenir à flot la machine sociale et économique, grâce à des citoyens performants ?

Je ne peux que constater, comme beaucoup, la mauvaise qualité de la santé mentale des jeunes, en particulier ceux dits

« atypiques ». Pour moi, il s'agit d'une urgence absolue et il est grand temps de s'en occuper.

Encore faut-il comprendre de quoi on parle vraiment et les conséquences que cela engendre afin d’ apporter la réponse adéquate.

Une définition qui reflète une culture du rendement

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la santé mentale comme « un état de bien-être dans lequel l’individu réalise son potentiel, peut faire face aux tensions normales de la vie,

travailler de manière productive et contribuer à sa communauté ».

Ce modèle, bien qu’utile dans certains contextes, traduit la conception d’une société où « être en bonne santé mentale » signifie être apte à produire, performer, contribuer, autrement dit avoir une santé mentale capable d'être au service du système, pas de la personne.

La santé mentale, selon ces critères, renvoie à une conception de l'existence où la valeur d'un individu se mesure encore largement à sa capacité à s'insérer, à être utile, à être

performant.

Être « utile » à la société est-ce vraiment un gage de bonne santé mentale ? Non.

L’idée de lier systématiquement bien-être et productivité est une simplification réductrice et délétère.

Et si c'était la meilleure manière d'expliquer le nombre croissant de jeunes en phobie scolaire ou en rupture sociale ?

De plus en plus de jeunes souffrent de phobie scolaire, un phénomène qui touche chaque année davantage d’adolescents. Je constate également que le nombre de jeunes adultes en rupture sociale va croissant.

Ces jeunes ne sont ni flemmards ni capricieux ; ils sont en état d’épuisement total, souvent à cause de la pression incessante qu’on leur impose parce « qu'il faut réussir ».

En leur demandant de "faire un effort", de « se bouger », on nie le fait qu’ils sont déjà en burnout.

Ce n'est pas un manque de volonté ou de motivation, mais une fatigue mentale et émotionnelle extrême, nourrie par une culture qui compare la « bonne »santé mentale à l'aptitude à produire efficacement et à contribuer à la société.

Leur souffrance est réelle, mais leur épuisement est invisible.

Malheureusement, la réponse à leur mal-être se résume trop souvent à des injonctions de résilience qui ne font qu’aggraver leur état.

Un piège de la normalisation : la productivité comme critère de santé

Dans mes accompagnements, je vois chaque semaine des adolescents épuisés d’essayer de « fonctionner normalement » ,

le « normalement » étant le seul modèle socialement acceptable.

Ils ont intégré qu'aller bien c’est être efficace, motivé et performant.

Leur cerveau ou leur corps, un jour, dit STOP !

Comme ils n'arrivent pas à faire « comme les autres », ils se pensent faibles, défectueux, inaptes à devenir de adultes, coupables de ne plus contribuer.

Ce modèle de « bonne santé mentale = bonne adaptation au monde du travail » est dangereux. Il impose une norme : pour aller bien, il faut fonctionner dans un cadre où la productivité prime. Cela sous-entend que ceux qui n’y arrivent pas sont en mauvaise santé mentale, et donc « défaillants ».

Le résultat de cette vision est l’invisibilisation de la diversité des manières de se sentir bien. Cela mène à une normalisation des parcours de vie, une pression sur ceux qui peinent à se conformer à ce modèle.

La réalité est bien plus complexe. Les jeunes que j’accompagne sont souvent accablés par la pression de devoir être « efficaces »,

« motivés », « performants ». Lorsqu’ils ne peuvent plus tenir la cadence, leur sentiment de faiblesse s’intensifie.

Ils se sentent « défaillants » et jugent leur santé mentale comme « insuffisante ».

Pourtant, ce n’est pas leur santé qui est en cause, mais un système qui ne prend pas en compte la diversité des rythmes et des besoins humains.

Ils manquent d’un environnement sécurisant, compréhensif, qui respecte leur rythme et leurs besoins.

Peut-être gagneraient-ils à retrouver confiance dans les adultes pour mieux se lancer dans leur avenir.

Redéfinir la santé mentale : un état de sécurité, pas de productivité

La vision « officielle » de la santé mentale en 2025 a pour enjeu le maintien de la machine sociale et économique en bon état de fonctionnement.

Pourtant, elle ne devrait jamais être mesurée à la capacité de produire ou de se réaliser dans un cadre imposé.

La santé mentale, ce n’est pas la capacité à s’adapter à un monde stressant.

La santé mentale , c’est la possibilité de vivre dans un monde qui s’adapte aussi à nous.

De mes multiples accompagnements d'ados et de jeunes adultes, je peux témoigner que la bonne santé mentale n’est pas liée à notre capacité à s’adapter à un monde en constante compétition, mais

plutôt à notre capacité à vivre dans un environnement qui respecte notre rythme, nos besoins et notre authenticité.

La santé mentale, ce n’est pas un produit de la performance, mais une condition de sécurité, de paix intérieure.

C’est un environnement qui permet à chacun de se reposer sans culpabilité, de se protéger sans honte, de dire non sans crainte.

La santé mentale, loin de se mesurer à la productivité, devrait être l’opportunité de s’épanouir à son propre rythme, sans être constamment évalué sur sa capacité à « produire » ou à « performer

» dans un monde de plus en plus exigeant.

En conclusion : repenser la santé mentale pour une société plus humaine

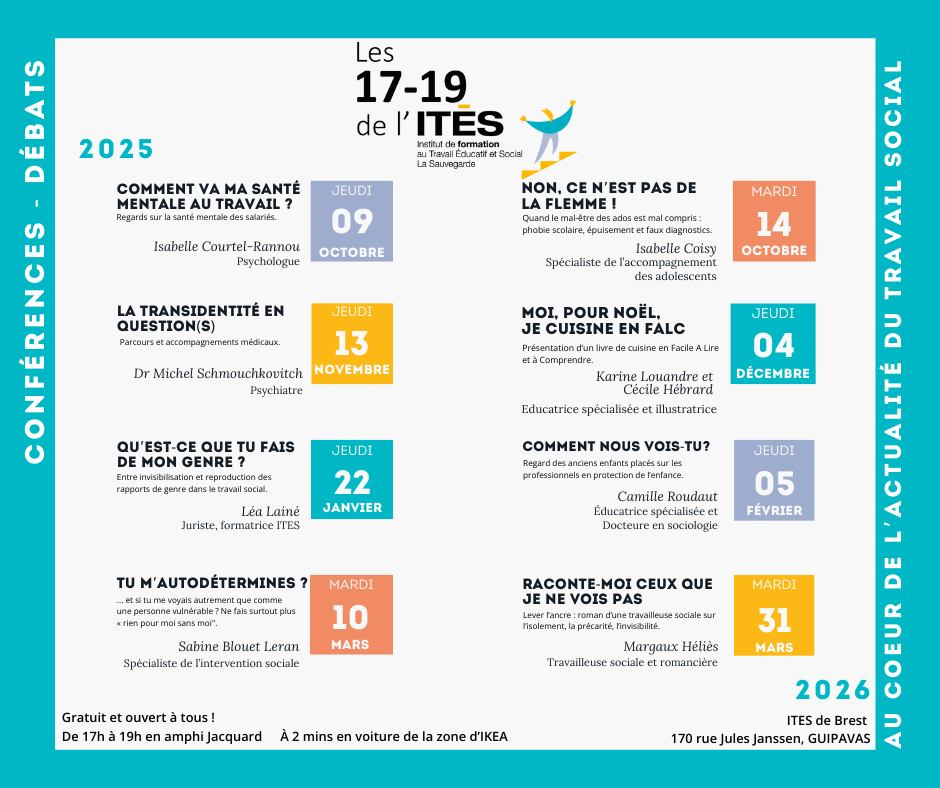

Le 14 octobre, j’aurai l’honneur et le plaisir d’animer une conférence à l’ITES de Brest sur la santé mentale des jeunes :

« Non, ce n’est pas de la flemme ».

J’aimerais que, collectivement, on commence à changer de regard, c’est-à-dire qu’on cesse de mesurer la santé mentale à la performance et qu’on la ramène enfin à ce qu’elle devrait toujours être :

une relation vivante, respectueuse et apaisée entre soi et le monde, où chacun peut exister sans avoir à prouver constamment sa valeur à travers ce qu’il produit .

La santé mentale n’est pas un moyen de continuer à faire fonctionner la machine économique.

C’est un droit, un espace de dignité et une condition essentielle à l’épanouissement humain.

Nous avons tout à gagner à repenser notre relation à la performance, à écouter les signes de souffrance et à créer un environnement où chacun peut se sentir en sécurité, respecté, et

libre.

Écrire commentaire